【青梅市】吉川英治が愛した家。大作「新・平家物語」は、この和室の座卓から生まれた。

東京都青梅市の旧吉川英治邸は、日本の歴史小説家、吉川英治が戦中から戦後にかけて約9年5ヶ月を過ごした場所です。もともと江戸から明治時代にかけての養蚕農家だったこの家を、吉川英治は「草思堂」と名付け、農家の内部を改築し、創作活動の拠点としました。敷地内には、江戸時代後期の長屋門や1847年建築の土蔵、そして主屋、さらに増築された洋館など、当時の面影を残す建物が今も残っています。養蚕農家と文豪の邸宅という二つの顔を持つこの建物群は、吉川英治の暮らしや創作の軌跡を伝える貴重な文化財として、2023年に国の登録有形文化財に登録されました。

名作が生まれた「草思堂」和室の座卓

「草思堂」で最も重要な場所は、なんといっても主屋の広間でしょう。窓際の座卓で執筆する英治を、妻の文子さんが見守り、支える中で、『新・平家物語』をはじめとする数々の代表作が誕生したそうです。戦後の挫折を乗り越え、作家として再起を果たした吉川英治にとって、この青梅の地はまさに「再誕の場所」でした。豊かな自然に囲まれ、数々の物語が生み出されたこの場所で、あなたも吉川英治の息吹を感じてみませんか?

東大寺大仏殿の歴史を刻む「大仏殿瓦」

青梅市吉川英治記念館の庭に、ひっそりと置かれた一枚の瓦。これは、東大寺大仏殿の昭和大修理に使われた貴重な瓦です。画家である杉本健吉が、作家の吉川英治の句を刻み、大仏殿と記念館に一枚ずつ寄贈したものです。瓦に刻まれた句は『濁世にや おん汗ばみの 盧遮那仏』です。この句は、東大寺では雨の前に大仏が結露し、まるで汗のように見えるという話を聞いて詠んだものと伝えられています。戦後の復興を支えた東大寺大仏殿の修理と、吉川英治、そして杉本健吉という二人の芸術家の交流を物語るこの瓦を、ぜひ記念館でご覧ください。 杉本健吉は、吉川英治の小説『新・平家物語』や『私本太平記』などの挿絵を長期にわたり担当したことで、挿絵画家としても広く知られるようになりました。

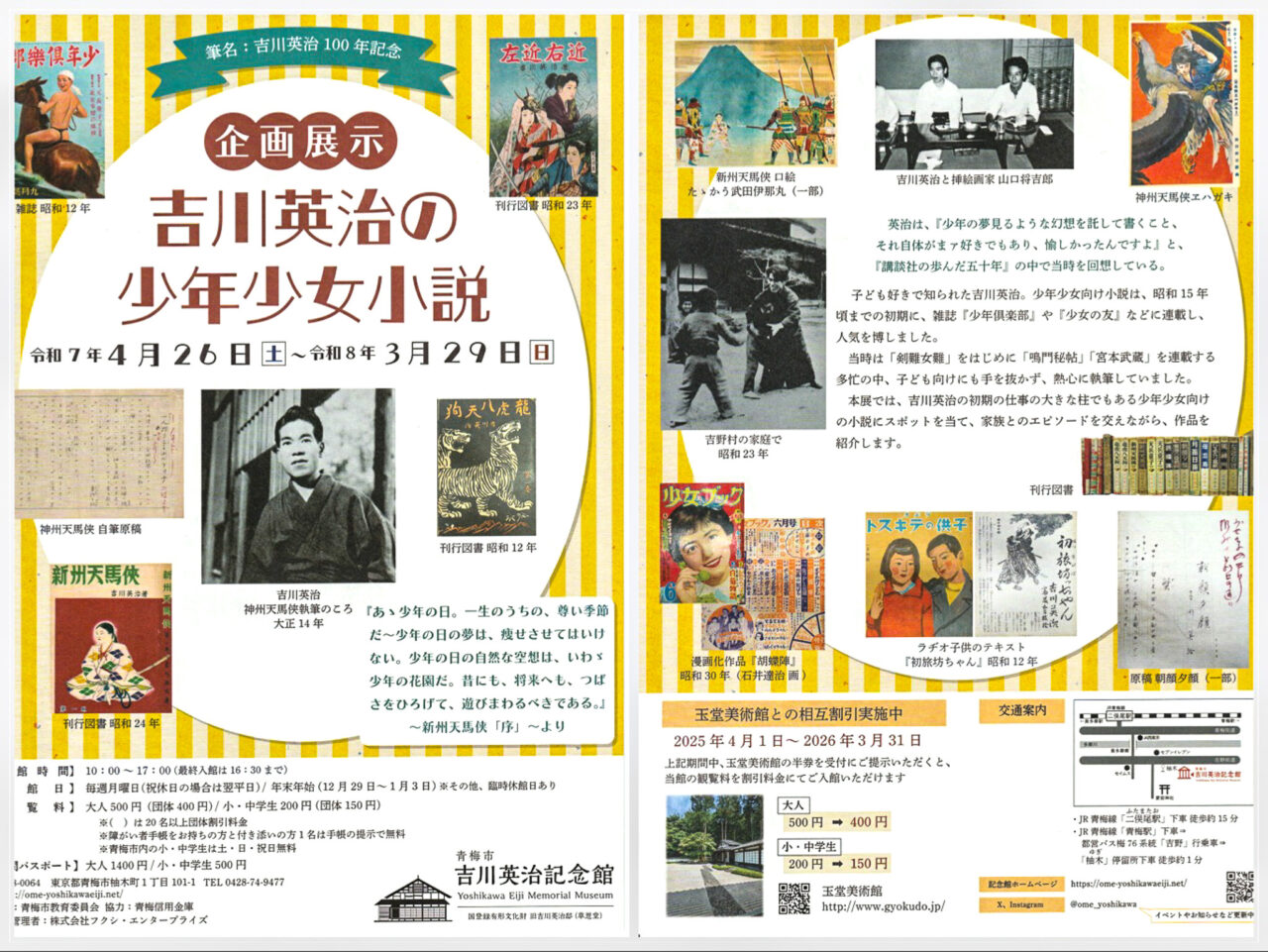

子ども好きで知られた吉川英治

日本の文豪として知られる吉川英治は、実は子どもたちのための物語も数多く手がけていました。多忙を極める中、雑誌『少年倶楽部』や『少女の友』で連載された少年少女向けの小説は、子ども好きだった吉川英治の熱意が詰まった作品ばかりです。

青梅市吉川英治記念館では2025年04月26日(土)〜2026年3月29日(日)まで「企画展示 『吉川英治の少年少女小説』」を開催しています。この企画展示では、吉川英治の初期の重要な仕事でもある、こうした少年少女向けの小説にスポットを当てています。家族との心温まるエピソードとともに、作家・吉川英治の新たな一面をご紹介します。ぜひ、お楽しみください。

資料提供:青梅市吉川英治記念館

吉川英治の暮らしや創作の軌跡を伝える貴重な文化財として、国の登録有形文化財に登録された旧吉川英治邸のある青梅市吉川英治記念館はこちら↓

取材にご協力いただきありがとうございました。