【羽村市】江戸の水道を記した貴重な史料「上水記」を期間限定公開!—失われゆく江戸上水の痕跡をたどる

上水記の実物公開を主とした秋の特別企画展が開催

東京都水道歴史館では、2025年10月25日から11月3日まで、「遺された江戸上水の史跡をめぐる ~令和7年度上水記展~」と、水道歴史展「記録写真で振り返る淀橋浄水場-廃庁60年-」が開催されます。「遺された江戸上水の史跡をめぐる ~令和7年度上水記展~」では、江戸時代の水道の記録である「上水記(じょうすいき)」が期間限定で公開されます。

江戸の生活を支えた「江戸上水」

江戸時代前期に設置された玉川上水と神田上水は、明治34年(1901年)まで、江戸の人々の生活を長きにわたって支え続けました。当時、その様子を詳細に記したのが、江戸時代後期に編纂された『上水記』です。特に第二巻には、玉川上水にある羽村堰の大絵図が描かれており、当時の面影を今に伝えています。しかし、明治時代以降、その姿は徐々に失われ、現在ではその痕跡を見つけることは難しくなっています。今回の『上水記展』では、史跡玉川上水をはじめとする、今に残された江戸上水の貴重な痕跡をたどります。写真や関連資料とあわせて、失われつつある江戸の歴史に触れてみませんか?

プレスリリースより

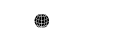

『上水記』(じょうすいき)<東京都指定有形文化財(古文書)>

上水記は、江戸の水道について書かれた貴重な公式記録です。この文書は、東京都指定有形文化財(古文書)として、その歴史的価値が認められています。上水記は、天明8年(1788年)から3年をかけて寛政3年(1791年)に完成しました。主に神田上水と玉川上水の記録で、玉川上水の開削から137年後に、幕府普請奉行上水方の石野広通によって作成されました。

・1部目:当時の将軍、11代徳川家斉に献上されました

(現在は国立公文書館内閣文庫が所蔵していますが、一部が欠けています)

・2部目:老中松平定信に進呈されました

(現在は所在不明)

・3部目:上水方役所の保存用とされました

(「上水方のみちしるべ」として活用)

現在の「上水記」

明治時代になり、上水の管理が明治政府、そして東京府に移管される際、上水方の「上水記」は東京府土木課から水道局へと引き継がれました。現在この記録は、東京都水道歴史館に保管されており、江戸の水道の歴史を知る上で非常に重要な資料となっています。その価値が認められ、昭和52年(1977年)には東京都指定有形文化財(古文書)に指定されました。

プレスリリースより

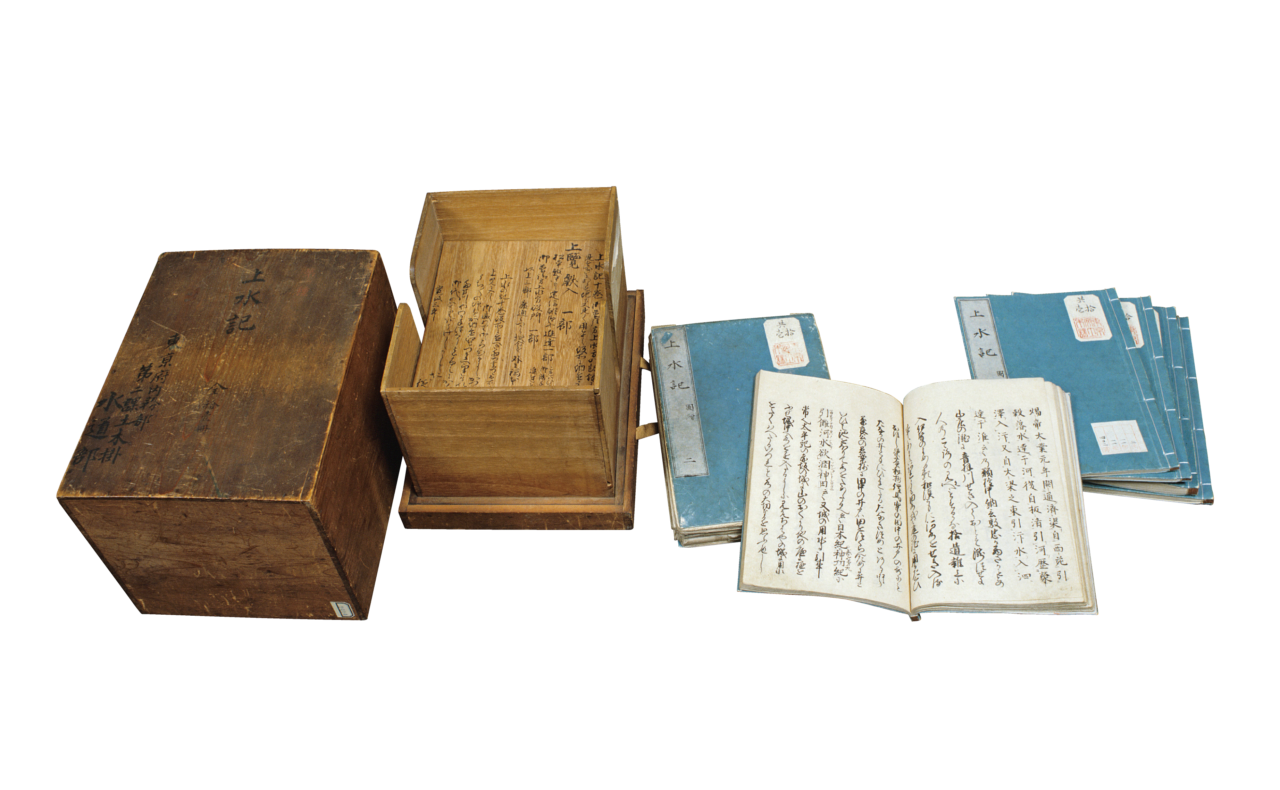

必見の「玉川上水水元絵図并諸枠図」

全巻の中でも特に注目すべきは、第2巻に収められている「玉川上水水元絵図并諸枠図」です。この絵図は、多摩川に設けられた羽村取水堰を、縦135.5cm×横514cmという巨大な紙面に、驚くほど精緻かつ鮮やかに描いています。当時の土木技術の高さと、それを記録した人々の熱意が伝わってくるようで、まさに一見の価値があります。さらに詳しい情報については、こちらをご覧ください

プレスリリースより

現在の羽村取水堰 (羽村市)

多摩川に設けられた羽村取水堰は、当時の面影をとどめつつ、近代的な構造に変貌を遂げ、現在に至るまでその技術は引き継がれています。

プレスリリースより

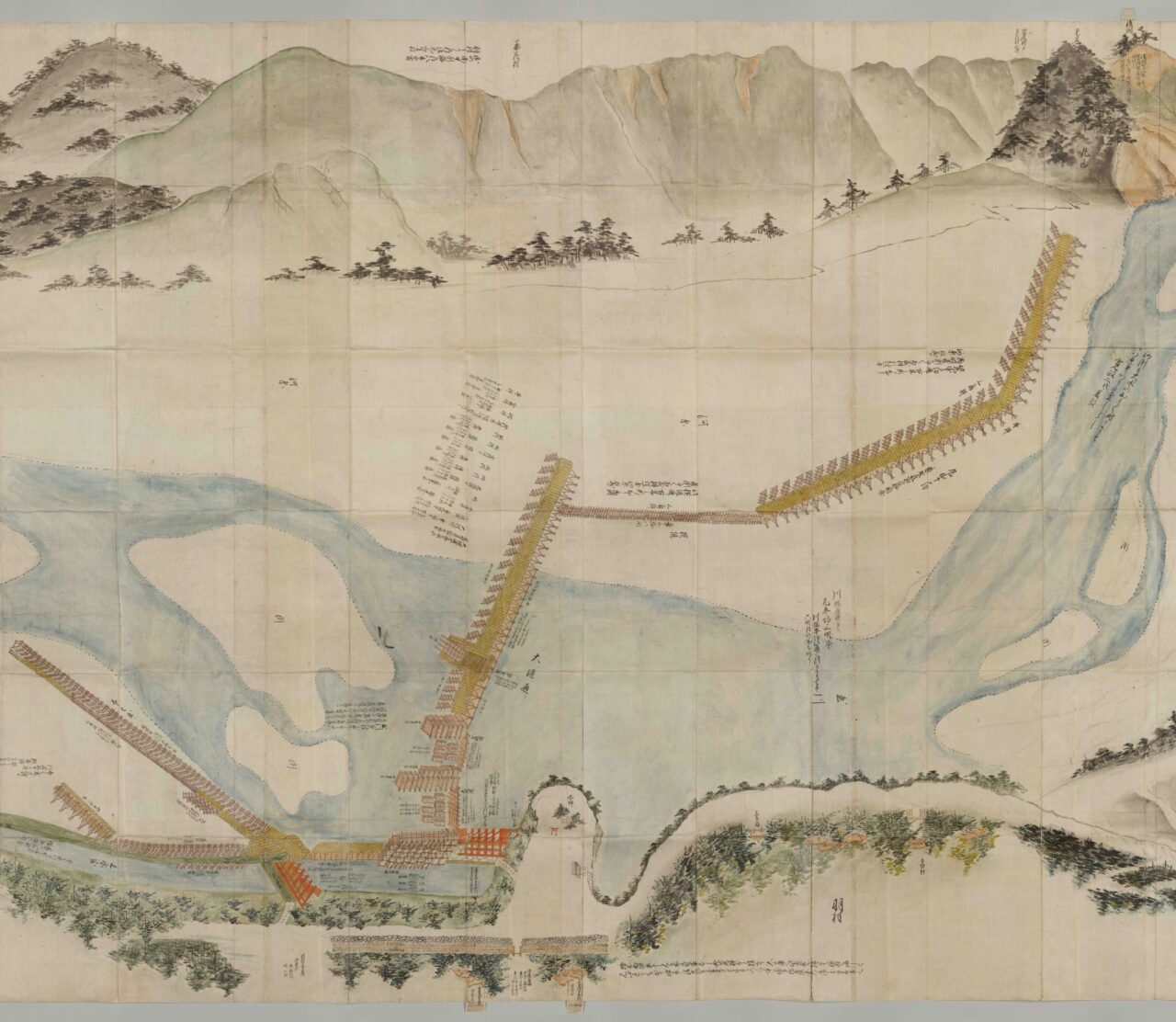

【水道歴史展】記録写真で振り返る淀橋浄水場 -廃庁60年-

新宿副都心にかつて存在した淀橋浄水場について振り返る、水道歴史展「記録写真で振り返る淀橋浄水場-廃庁60年-」を開催されます。例年「上水記展」と同時開催の水道歴史展では、本年は淀橋浄水場の廃庁60年を記念した展示が行われる予定です。

淀橋浄水場は、東京近代水道最初の浄水場として現在の西新宿に造られ、明治31年(1898年)から東京市内への給水を開始しました。長く東京水道の中核施設、また象徴的存在として使用されましたが、東村山浄水場への機能移転が決まり、昭和40年(1965年)3月31日に約70年の歴史に幕を下ろしました。

今回の展覧会では、近年収蔵した明治から大正時代に撮影された場内の写真や、創設期の場内の様子を掲載した刊行物も特別に展示し、その歴史を振り返る展示内容です。

プレスリリースより

当時の面影をとどめつつ、近代的な構造に変貌を遂げている羽村取水堰はこちら↓

・ プレスリリース