【瑞穂町】反物の絵柄は糸の段階で決まる!東京の多摩で花開いた「奇跡の織物」村山大島紬展で知る、精緻な絣と匠の技。

瑞穂町郷土資料館けやき館では、「企画展 村山大島紬展」を開催しています。会期は2026年1月12日までです。開館時間は午前9時から午後5時まで、会場は企画展示室です。入場料は無料となっております。

なお、2025年10月25日から11月3日までは、「第57回 瑞穂町総合文化祭参加展示」として展示されます。

瑞穂町の伝統的工芸品である村山大島紬は、その発祥と発展に際し、多岐にわたる人物や環境が関与してまいりました。本展では、緻密な絣を拡大した詳細解説や資料等を通じて、関わった地域や人物について、関連する資料からご紹介しています。

関連イベントとして、当館学芸員によるギャラリートークが予定されております。11月15日14時00分から15時00分、および12月7日14時00分から15時00分の2回開催いたします。

村山大島紬

鹿児島の大島紬の技術を元に、東京の多摩地域で発展した先染めの絹織物です。泥染めや藍染めを用い、独特のシャリ感と光沢、精巧な絣技術が特徴です。瑞穂町の伝統的な産業である村山大島紬は、綿織物と絹織物、そして群馬県伊勢崎から学んだ「板締め」の技法を組み合わせ、大正から昭和にかけて大いに流行しました。村山大島紬に関わる人々は、機屋、染屋、板屋、巻屋などに分かれ、瑞穂町を含む村山地域に広くいました。「ガチャ万」時代には、多くの女性が家内工業として機織りをし、町の歴史に深く根付いていました。

今回の展示では、村山大島紬の歴史と技術に注目し、記録や資料から、時代の流れの中でどのように広がり、根付いていったのかを探る展示内容です。

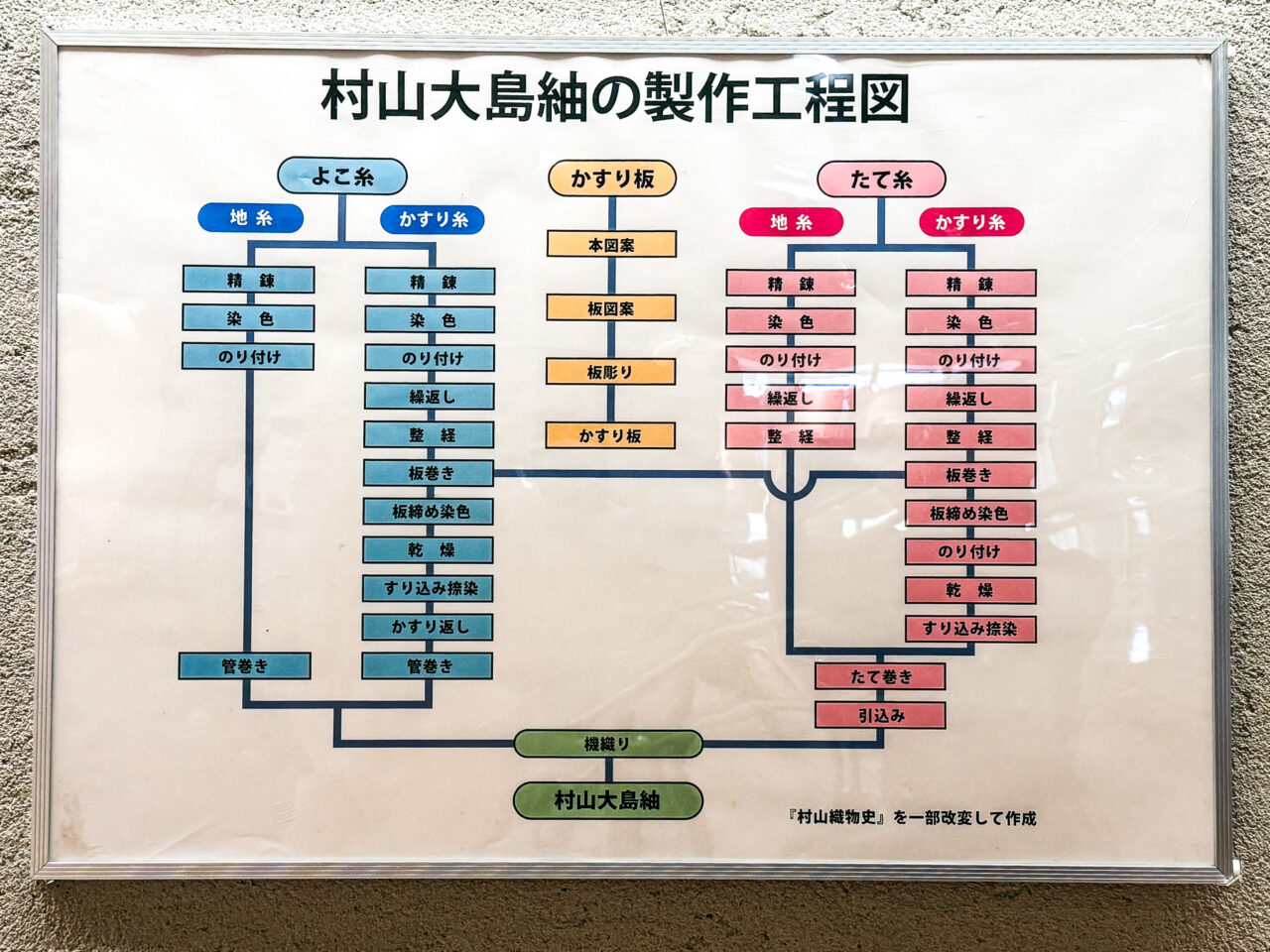

村山大島紬の製作工程図

その複雑性をご理解いただくことを目的としております。時代劇等において、娘が機織りする場面は印象的ですが、機織り以前の「糸」製造段階は極めて複雑であり、多数の工程と熟練した職人の手作業を必要とすることをご認識いただければ幸いです。村山大島紬は、絣板(かすり板)を作成し、これを用いて糸に染色模様を染め込む工程を経てから機織りを行います。したがって、反物の絵柄は、この絣板(かすり板)製造段階において決定されると言えます。まさに匠の技が凝縮された伝統工芸品であり、その精緻な工程は、現代の技術にも匹敵する高度な技術力を要することを示しております。

村山大島紬ができるまでの工程は次の12段階で示されます。

村山大島紬の染色技法である板締めに使用される「絣板」の製作を行います。本技法は東京都指定無形文化財に指定されています。

No.2 精錬加工(せいれんかこう)

生糸から不純物を取り除き、絹糸本来の光沢と強度を最大限に引き出すため、精製処理を行います。

No.3 整経(せいけい)

経糸及び緯糸の地糸と絣糸を、絣模様に必要な間隔及び本数に調整し、整然と並べる作業です。

No.4 板巻(いたまき)

絣模様を織り出す工程において、整経された糸を絣板に綿密に巻き付ける作業が不可欠となります。

No.5 板締め(いたじめ)

絣板に巻き込まれた糸を均一に締め付けることで、絣のずれを防止し、染料の浸透を抑制します。

No.6 注入染色(ちゅうにゅうせんしょく)

絣板をしっかりと締め付け、その間に染料を流し込みます。板に挟まれた部分は染料が浸透せず、白く残存することで、絣模様が形成されます。

No.7 地染(じぞめ)

絣糸とは異なり、模様のない地糸をヘマチン等の植物染料や鉄媒染を用いて染色します。

No.8 すり込捺染(すりこみなっせん)

注入染色は単一の色しか染まらないため、絣板から解いた糸の必要な部分に竹べらを用いて染料をすり込み、他の色を付加します。

No.9 織準備(おりじゅんび)

染色された地糸と絣糸を整理し、織機への装填に先立ち、適切な状態に整える作業です。

No.10 絣合わせ(かすりあわせ)

織物製作過程において、絣のずれが生じるため、針を用いた精密な修正作業を施しながら織り進めます。

No.11 製織(せいしょく)

調整済みの経糸に、地糸と絣糸の二種の緯糸を、手投げシャトルを用いて交互に織り込む手織り作業です。

No.12 検査(けんさ)

村山織物協同組合が定めた厳格な品質基準に基づき、最終検査を実施します。

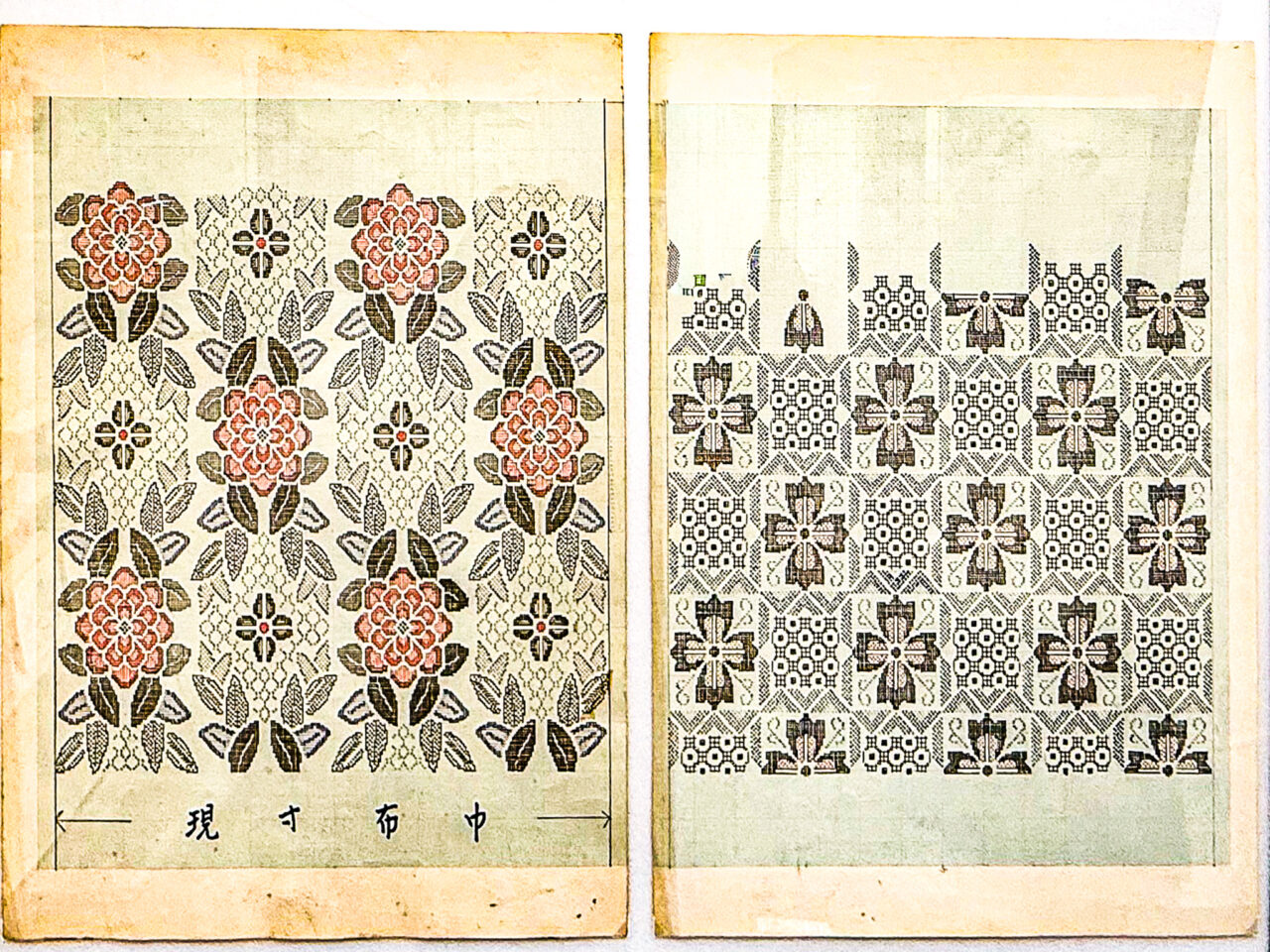

本図案から絣板を作る板図案

これは2種類の板図案です。それぞれの板図案は反物の柄を図案化したもので、絣板の板彫の基準です。村山大島紬の絣柄は、大きさに比例して絣板の枚数が増えます。経糸と緯糸をそれぞれ染めるため、縦板と横板の2種類が必要です。赤や青の部分は、捺染で染める領域です。方眼紙1マスが1罫分です。横板は、一列ごとに一柄分の絣板が必要です。縦横150枚ほどの絣板が必要な図柄もありました。

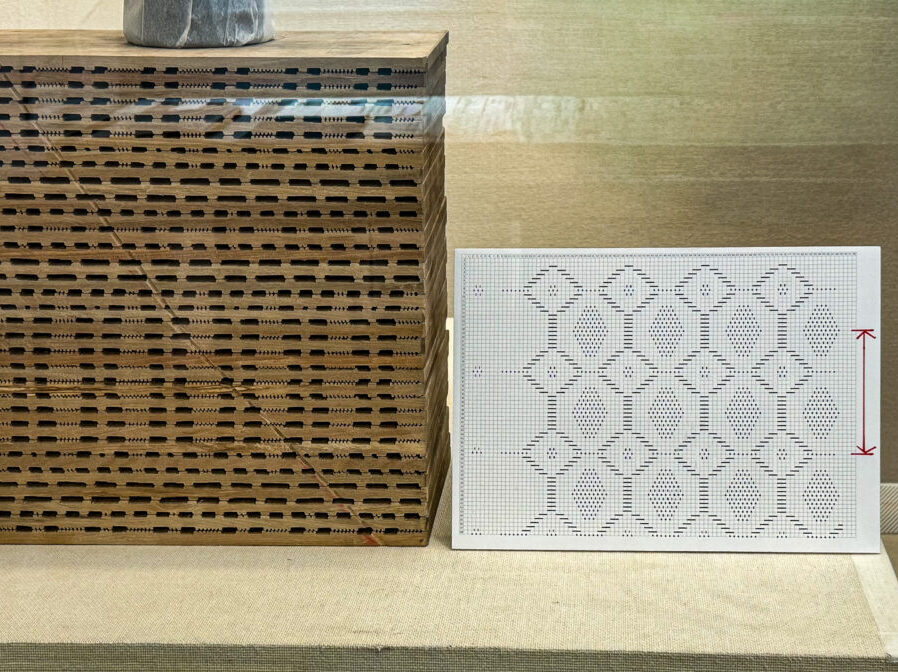

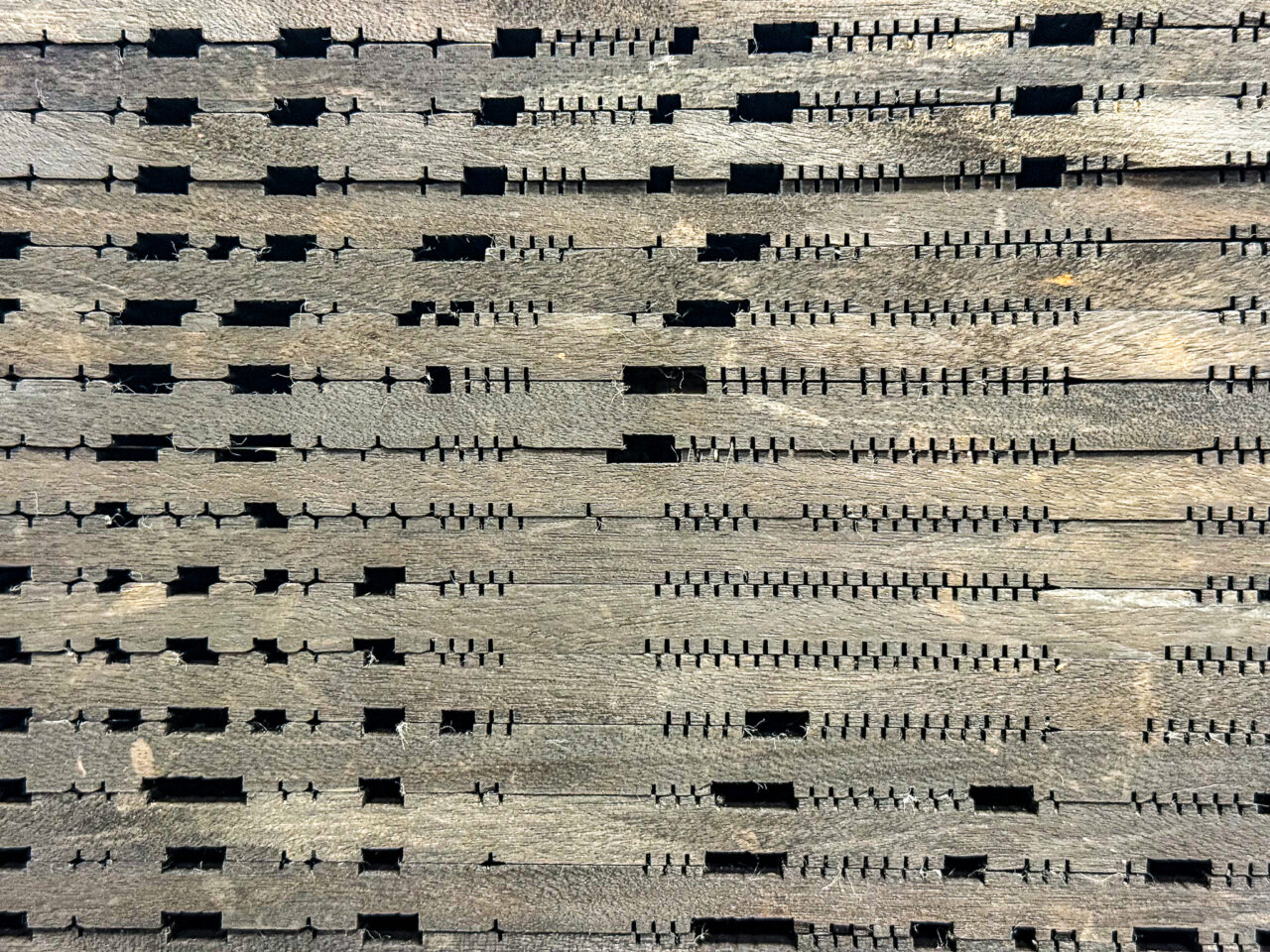

絣板を重ねて染める

村山大島紬の特徴は、先染めによる「板締め染色」といわれます。大正時代に伊勢崎より技術を導入し、改良を重ねることで、精緻な柄を生み出すに至ります。経糸・緯糸はそれぞれ縦板と横板によって染色されていきますが、その基本となるのは絣板製造です。板図案の意匠に基づいて、縦板と横板に設点して、筋をつける割り込み作業をして、その線に沿ってシャクリで溝を掘っていきます。

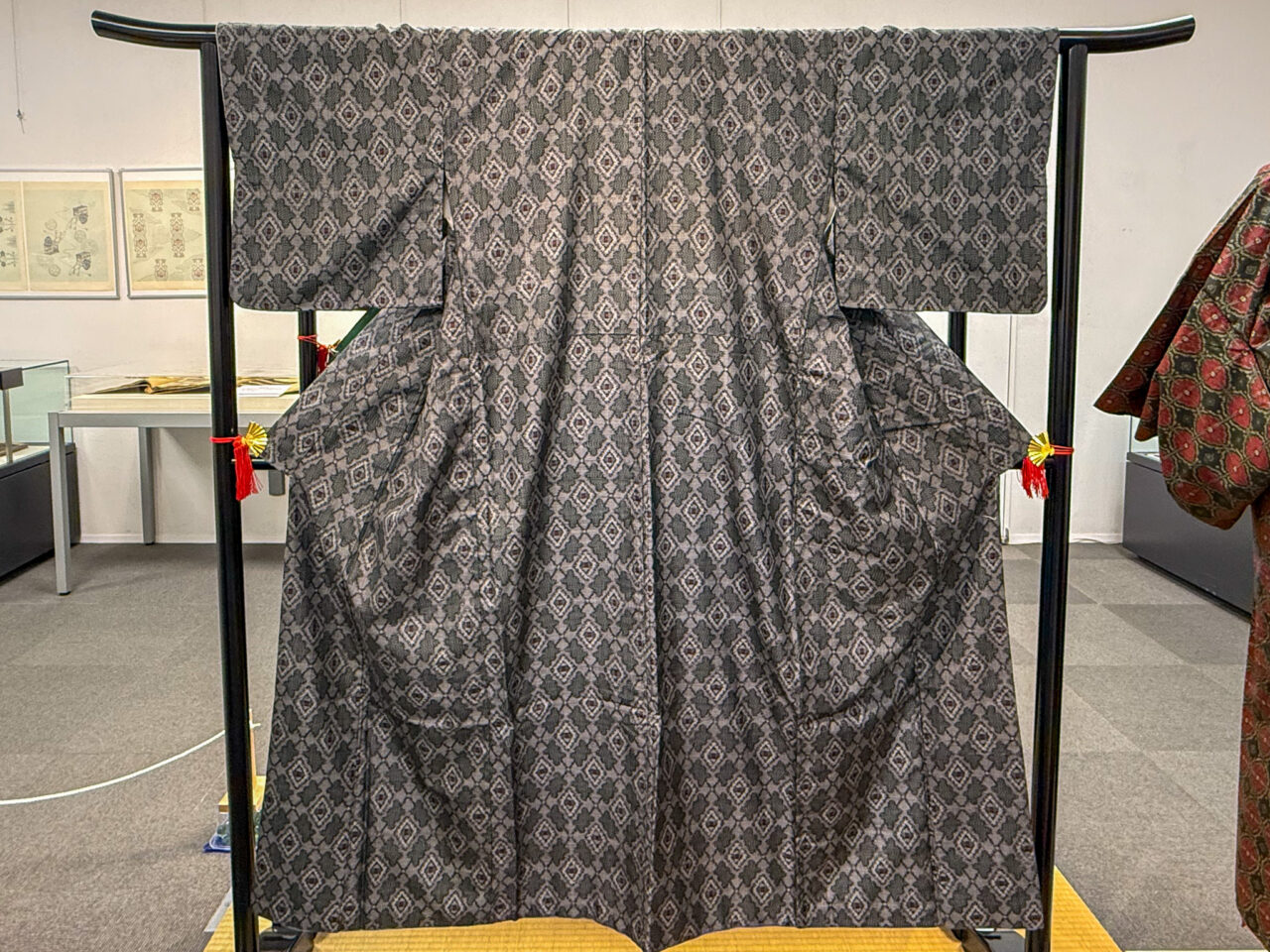

絣板(クジャク横板)

この横板は、羽を広げたクジャクの飛び柄の絣糸のために使われました。昭和55年、しまかつ織物で制作され、横板は102枚あります。高水氏がデザインし、石畑の吉岡延氏が絣板を製造しました。村山大島紬の中でも、最も絣板を用いた柄です。

女物の柄は時代とともに変化しますが、村山大島紬の飛び柄の中で最も精緻で、技術の到達点を示す作品です。

女物の柄は時代とともに変化しますが、村山大島紬の飛び柄の中で最も精緻で、技術の到達点を示す作品です。

村山大島紬(大島紬全般)の男柄と女柄の傾向

村山大島紬固有の厳密な定義はありませんが、着物、特に紬の分野で一般的な男女の柄の傾向は以下の通りです。

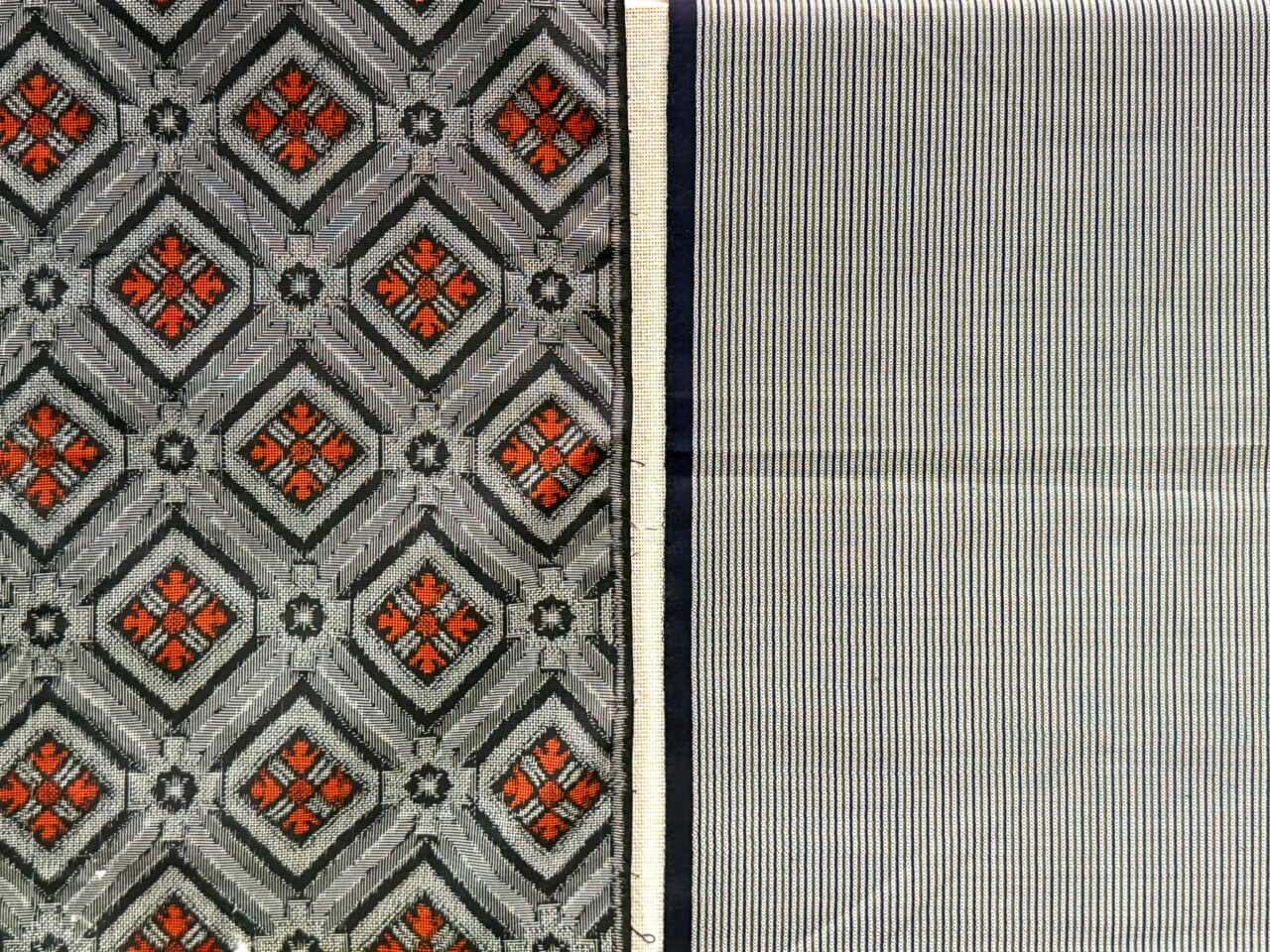

男柄の傾向(右側の織物)

濃紺、茶(泥染め)、黒、鼠色(灰色)など、地味で渋い色合いを好みます。絣柄は細かい幾何学柄やシンプルな絣が主流です。亀甲絣(特に5マルキ、7マルキなど細かいもの)、蚊絣、十字絣など、遠目には無地に見える控えめな柄が使われます。柄は直線的で、全体としてすっきりとした印象です。普段着から粋なおしゃれ着まで、幅広く着用されます。

女柄の傾向(左側の織物)

茶と青を基調に、ピンク、緑、紫などの華やかな色や明るめの色を多く使います。多色使いの柄もあります。大柄で複雑、曲線的な柄、絵羽や総柄が多く見られます。龍郷柄のような伝統的な柄の他、花や抽象的な流線を持つデザインも使います。繊細さと華やかさを兼ね備えた柄付けが特徴です。おしゃれ着や街着として着用されます。

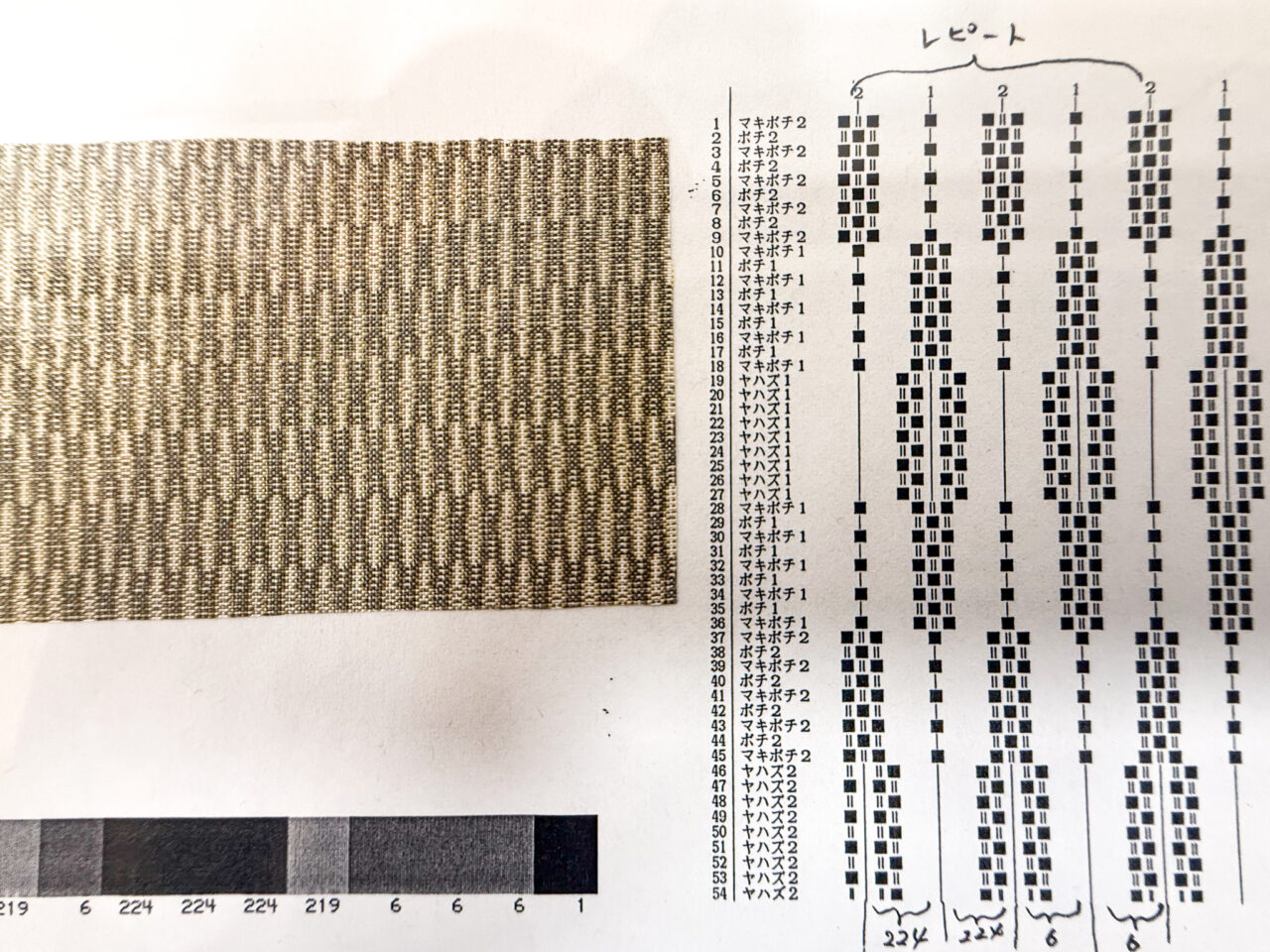

computer 設計による織物設計

昭和50年代後半、八王子繊維工業試験場はコンピューターで男物小絣の柄見本を開発しました。この見本は、細かい図柄を点で作図し、紙の板図案のように見えます。図案と裂を比べると、細かい図柄が正確に再現されていることがわかります。しかし、この複雑な柄見本から絣板を作り、縦糸と横糸を染め、柄を機織りするのは難しく、量産が課題でした。

村山大島紬は、東京都武蔵村山市発祥の伝統工芸品です。江戸時代に板締め染色による先染め絹織物として誕生し、手作業で織り上げられた緻密な絣柄と、軽やかでありながら丈夫な性質が特徴です。この展示会では、製作過程を詳しく解説し、奥深さと職人技を体感できます。

「企画展 村山大島紬展」を開催している瑞穂町郷土資料館けやき館はこちら↓

※取材にご協力いただきありがとうございました。